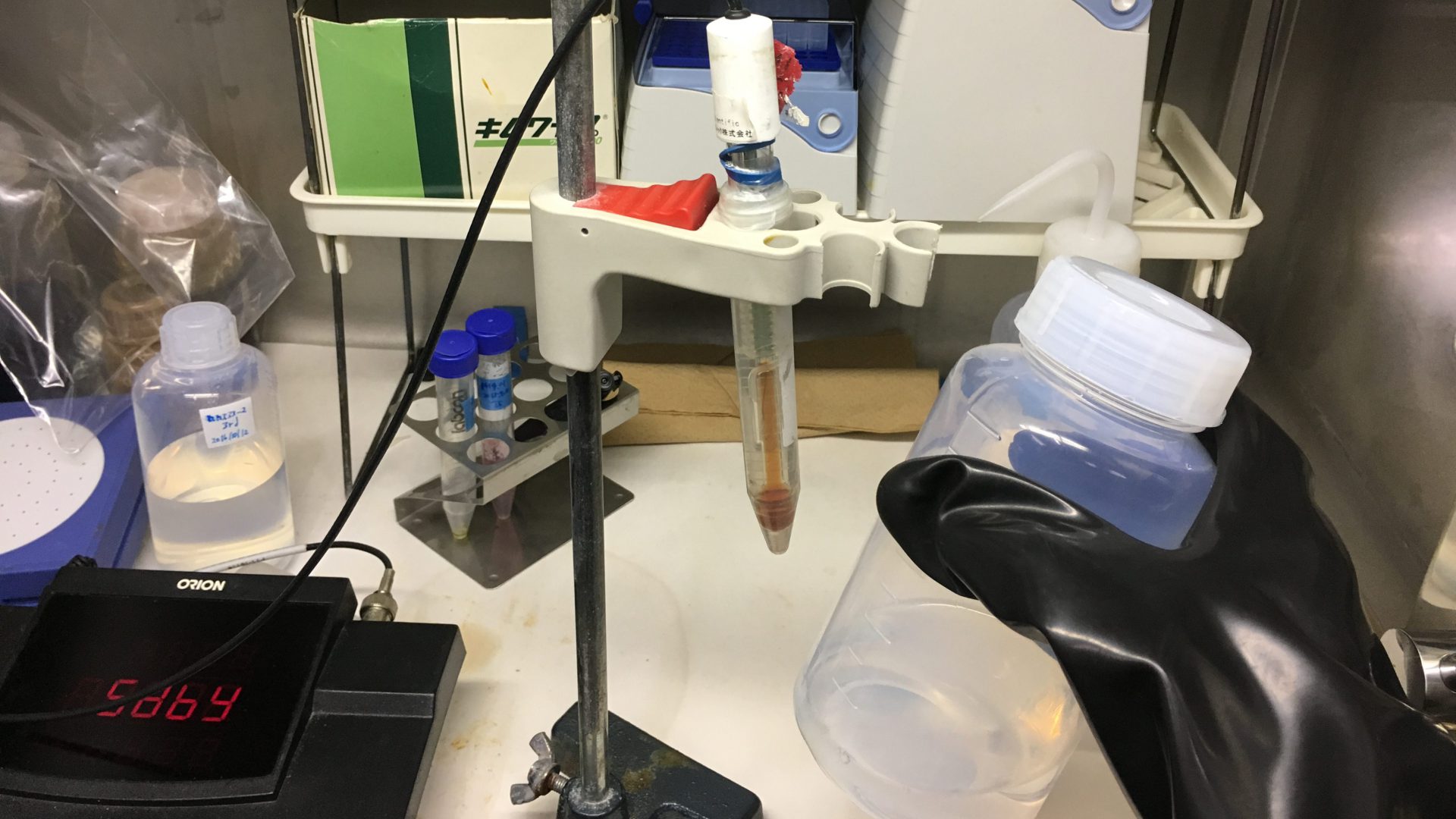

Diffusive Gradient in Thin Films(DGT)は,水中の金属イオンや分子の動態を測定するためのパッシブサンプラーです.DGTデバイスは,拡散ゲル,結合ゲル,およびメンブレンフィルターから構成され,対象物質がその化学形に依存して,拡散ゲル内を拡散して,結合ゲルに捕捉される仕組みです.これにより,対象物質の時間平均濃度や生物利用可能性を反映したデータを得ることができます.DGTは,従来法に比べて簡便で,高感度かつ現場での連続測定に適しています.

2011年の福島第一原発事故後,森林に蓄積した放射性セシウム(¹³⁷Cs)が河川を通じて海洋へ運ばれている.これまで,河川中の¹³⁷Csは主に粘土鉱物粒子に吸着し,懸濁態として存在するとされており,懸濁態からより生物学的利用能の大きな溶存態へ供給の可能性は十分に評価されてきませんでした.本研究では、Cs用のDGTデバイスを用いて、河川水中での¹³⁷Csの動態(特に懸濁態から溶存態への移行)を評価することを目的としています.

本研究の成果:

- DGTで捕捉された¹³⁷Cs濃度は,通常の溶存態¹³⁷Cs濃度を上回る場合が多く,懸濁態からの追加的な溶出が存在することが明らかになった.

- この追加的な¹³⁷Csは、通常の溶存態に比べて¹³⁷Cs/¹³³Cs比が高い → ¹³⁷Csが河川で溶出している可能性を示唆。

- 溶出源は、雲母系鉱物(例:イライト,バーミキュライト)の「Frayed Edge Sites(FES、風化した層間サイト)」で固定されていた¹³⁷Csと推定.

- 溶出はミネラルの緩やかな風化・溶解によるものであり、従来評価されてきた「溶存態¹³⁷Cs量」だけでは生物利用可能な¹³⁷Csの量を過小評価している可能性がある.

本研究の意義と応用:

- DGT法は,従来法より簡便に,生物利用可能な¹³⁷Csの動態を把握できます.

- 河川からの¹³⁷Cs移動リスク評価や,将来的な環境修復・管理策の立案に有用な新知見を提供できます.

Tanaka, T., Fukuoka, M., Toda, K., Nakanishi, T., Terashima, M., Fujiwara, K., Niwano, Y., Kato, H., Kobayashi, N. I., Tanoi, K., Saito, T., “Application of Diffusive Gradients in Thin Films (DGT) for the Dynamic Speciation of Radioactive Cesium in Fukushima Prefecture, Japan”, ES&T Water 4, 3579–3586 (2024).